在北京漂过的人都懂,能攥着属于自己的房产证有多像抓住了根——不是要跟谁比,是终于不用再算着房东的涨价通知,不用再搬家用蛇皮袋裹着半箱没拆的快递,不用再跟中介掰扯“押金能不能退”。32岁姑娘这8年的拼劲,光看房产证上的名字就够让人鼻子发酸——这不是房子,是她在北京“活下来”的证据。

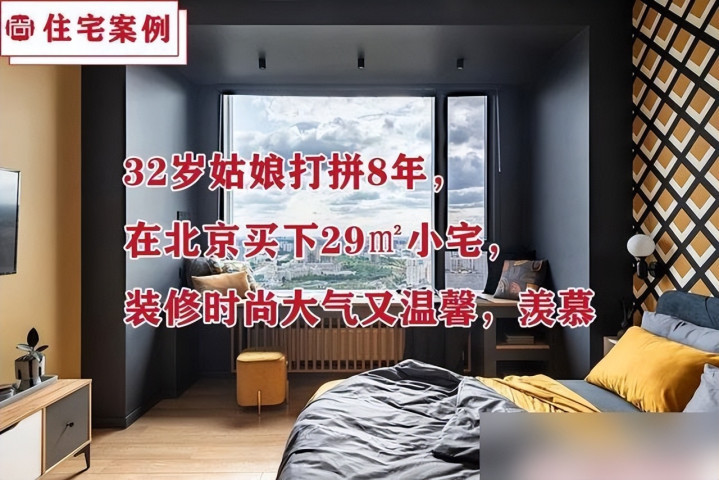

29平的房子,搁以前想都不敢想能装出“家”的样子——塞个衣柜都得量三次尺寸,摆张桌子都怕挡住门。可这姑娘偏把“螺蛳壳里做道场”玩明白了:雾霾蓝的墙像秋天傍晚的天,暖黄的床品像刚点亮的台灯,俩颜色撞在一起,既不冷得像酒店标间,也不闷得像晒了三天的棉被——就像早上喝豆浆就着糖油饼,甜得刚好,热得舒服。

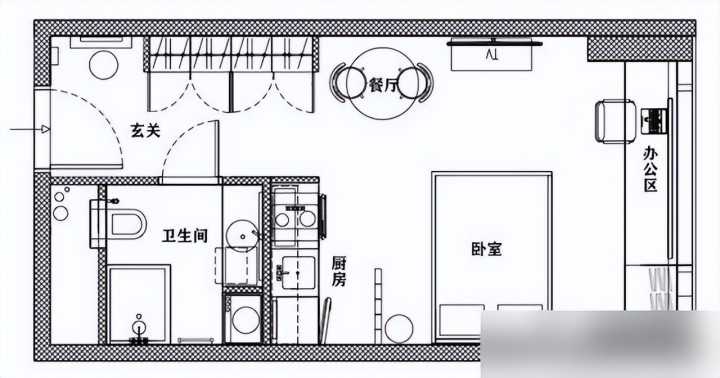

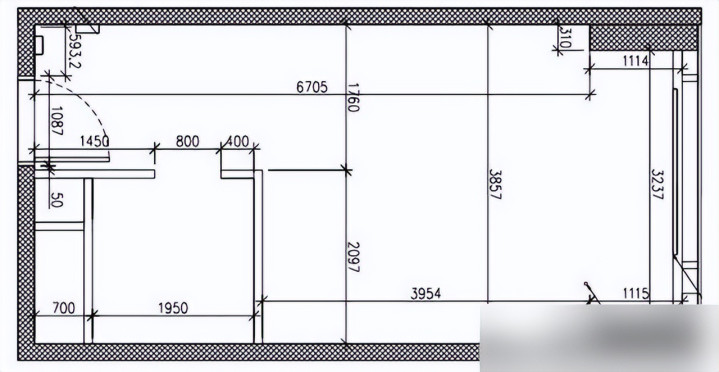

现在年轻人装修最该摒弃的就是“面子工程”。我闺蜜去年装房子,非咬着牙买了个三人沙发,说“亲戚来有地方坐”,结果半年过去,沙发上堆的全是没洗的外套和快递盒,反而餐厅的小桌子每天都能坐下来吃碗热粥。这姑娘直接把客厅“砍”了,改成餐厅加飘窗办公区:早上能在餐桌边啃包子看新闻,晚上能在飘窗上敲电脑追《甄嬛传》,躺在床上一歪头就能看到窗外的树——你说,这不比摆个“一年用不了五次”的沙发强十倍?

最戳人的从来都是“藏在日子里的细节”。玄关的悬空置物台刚好能放钥匙和刚到的快递,卫生间的洗衣机柜能塞下洗衣粉和脏衣篮,床头的菱形背景墙能挂她跟爸妈的合照——这些不是设计师拍脑袋想的,是她“模拟生活”模拟出来的:比如挂衣服的柜子高度,得刚好够她踮脚就能拿到;比如厨房台面得留两个插座,一个插电饭煲,一个插电煮锅;比如飘窗的高度,得刚好能架起笔记本电脑。你说装修哪是“装房子”?是“装我未来五年的每一天”。

我之前住出租屋的时候,嫌麻烦没放绿植,结果每次下班推开门,都像进了个没晒过太阳的快递箱——后来在玄关摆了盆龟背竹,每天早上擦叶子上的灰,突然就觉得“哦,这屋子有我活着的痕迹”。这姑娘在玄关放的那盆小绿植,不是什么贵货,就是叶子油亮的普通盆栽,可就这么一点绿,把“临时住所”的感觉全冲没了——像粥里撒了把葱花,平凡,可香得让人想多喝两碗。

现在好多装修博主教“ins风”“侘寂风”,装出来的房子像复制粘贴,连摆的绿植都是淘宝爆款“干花芦苇”——可那不是家啊。家是你早上急着上班,能随手把钥匙扔在玄关台;是你晚上加班回来,能在飘窗上喝口冰可乐;是你周末懒得动,能在床上追剧追一下午;是你对着镜子贴面膜,突然发现“哦,镜子旁边的插座刚好能插美容仪”。

你说29平小吗?

对于在北京漂的人来说,不小了——里面装着她加班到凌晨的咖啡杯,装着她周末煮的番茄鸡蛋面,装着她跟爸妈视频时的笑声。

这房子不是“装修案例”,是“她的生活切片”。

其实最动人的从来不是“房子有多好看”,是“房子里每一寸都贴着你的温度”。我之前帮朋友参考装修,她问“要不要装个大电视”,我跟她说“你一年看不了五次电视,不如留个位置放投影”——结果现在她每天晚上都窝在飘窗上看《琅琊榜》,说“比守着大电视舒服一百倍”。

你们装修的时候有没有为“要不要留客厅”跟家人吵过?有没有因为选颜色纠结到半夜?有没有哪个小细节后来越用越顺手?比如我之前在玄关装了个感应灯,现在每天下班推开门,灯自动亮起来,瞬间就觉得“哦,到家了”——这些细节不是“设计”,是“日子教我的”。

北京的房子从来不是“越大越好”,是“越像自己越好”。29平的小窝,装得下她8年的打拼,装得下她对生活的热乎劲,装得下“不用再漂”的安心——你说,这还不够吗?

毕竟啊,家从来不是钢筋水泥的盒子,是你把日子揉碎了,撒在每一寸空间里的温度。

配资世界门户官网,在线网上配资平台,线下配资官网提示:文章来自网络,不代表本站观点。